慢性腎臓病

慢性腎臓病(CKD:chronic kidney disease)とは

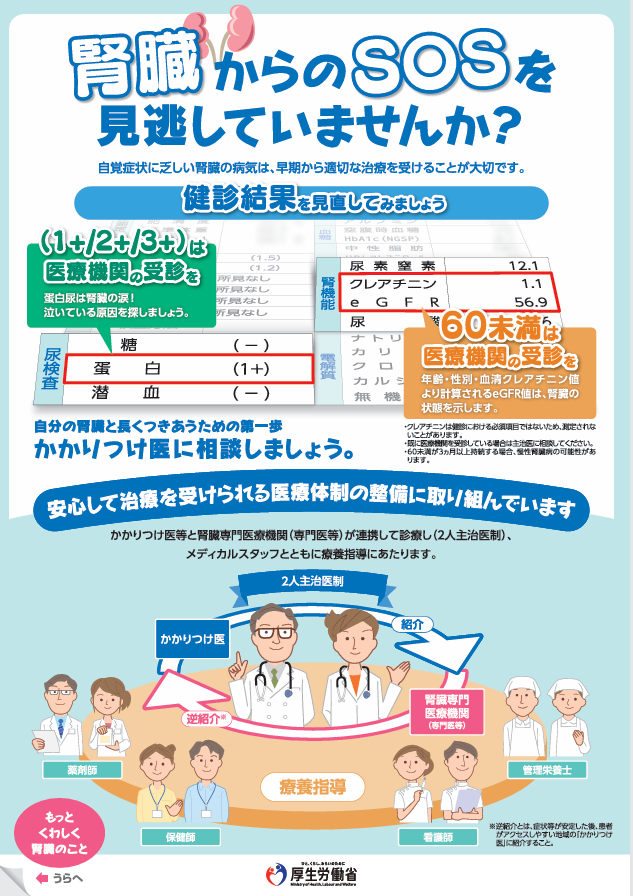

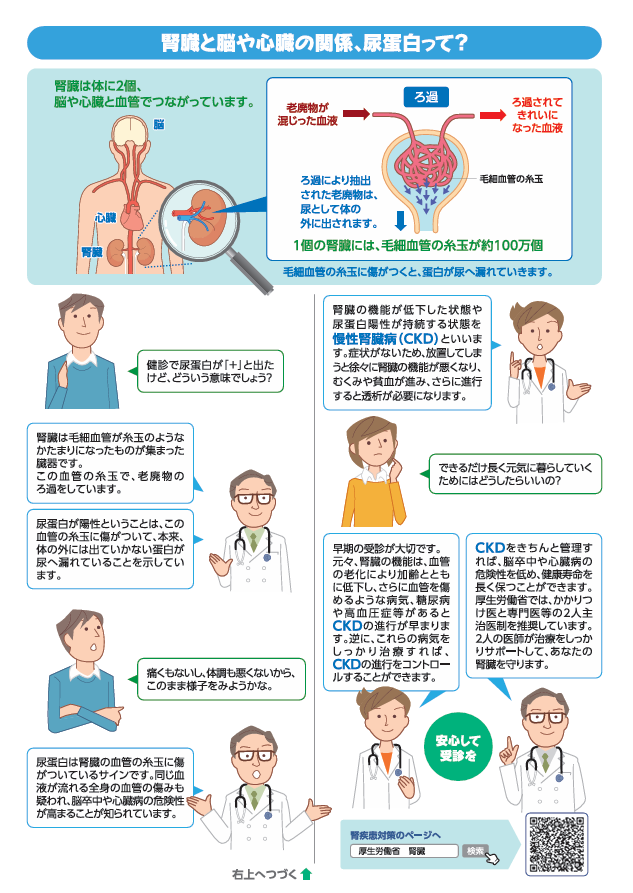

慢性腎臓病(CKD)とは、「腎臓の障害」もしくは「腎機能低下」が3か月以上持続している状態の総称です。

「腎臓の障害」とは「蛋白尿」や「腎形態異常」を指し、

「腎機能低下」とは「糸球体濾過量 60ml/min/1.73㎡未満」を指します。

・20歳以上の8人に1人がなる身近な病気です。

・無症状で進行し、気づいた時には重症化しています。

・重症化すると透析治療や腎移植が必要になります。

・脳卒中や心臓病での死亡リスクは健康な人の約3倍。

早期診断、早期治療開始が重要です。

腎臓の主な機能について

糸球体

腎臓の重要な働きのひとつに血液中の老廃物などを「ろ過」し、尿として排出する働きをしているのが糸球体です。

尿細管

糸球体でろ過された尿(原尿)は、ほとんど体内に再吸収されることになります。この再吸収する働きをするのが尿細管です。

原尿には、老廃物以外にさまざまなミネラル(電解質)も含まれています。このような身体にとって必要な成分を再吸収することにより、

体内の水分量を一定に保ったり、ミネラルのバランスを調整したりにすることができるのです。

ホルモン

腎臓には各種ホルモンを産生する役割があります。

①エリスロポエチンは赤血球の産生を亢進させます。

②カルシウムとリンの吸収に関与するビタミンDは腎臓で活性化されます。

③レニンという血圧調節ホルモンは、腎動脈に狭窄があると、腎臓への血流が低下するために、レニンの産生が亢進し、高血圧となります。

その他

腎臓は身体の水分の量や体液中の様々なミネラルの濃度を調整する働きをしています。

腎臓がミネラルを調整できるように、骨は体内にあるカルシウム、リン、マグネシウム、ナトリウムを貯蔵しており、

必要に応じて調整を行っています。

主な自覚症状について

浮腫(むくみ)

腎臓から水分を十分排泄できなくなり、体内に余分な水分がたまっている状態です。

むくみは腎臓以外の原因でもみられます。

尿量

腎臓の機能が低下すると、尿の濃縮力が低下して多尿となり、夜間頻尿になることが多いですが、さらに腎機能低下が進行すると、尿量が低下します。

その他、主な多尿の原因としては、糖尿病、尿崩症、心因性多尿、ミネラルの異常などがあります。

だるさ

だるさは腎不全により尿毒症物質が蓄積したことにより起こる尿毒症症状の一つとしてだるさが認められることがあります。

そのほかにも心不全が悪化したときや電解質異常などのさまざまな要因があります。

貧血

腎臓の機能が低下すると腎臓がエリスロポエチンを十分に分泌させることができなくなり、赤血球の産生能力が低下します。

かゆみ

腎臓の病気の時もかゆくなります。腎臓は体の中や血液の老廃物を尿へ捨てる臓器ですので、腎臓が悪くなると老廃物が血中や皮膚にたまってしまいます。

それら老廃物は皮膚の中にあるかゆみ受容体を刺激し、かゆみを感じます。また、腎臓が悪くなると皮膚が乾燥しますが、これもかゆみの原因となります。

主な検査について

尿検査

慢性腎臓病は早期に見つけることが重要です。多くの場合、慢性腎臓病では自覚症状は出にくいため、早期発見には尿検査が欠かせません。

簡単な検査ですがとても大切な検査です。

・尿蛋白

健康な人の尿にも微量の蛋白は含まれていますが、150mg/日以上になると臨床的に蛋白尿と診断しています。

健康診断などで蛋白尿陽性と診断された場合には、それが一時的で病的意義のない良性の蛋白尿か病的な蛋白尿かを鑑別しなければなりません。

・血尿

血尿の原因には、糸球体腎炎のように腎臓の糸球体由来の出血と、尿路結石や膀胱癌のように尿の通り道である腎孟、尿管、膀胱、尿道由来の出血に

大きく分けることができます。前者は主に腎臓内科、後者は泌尿器科が専門としています。

血清クレアチニン

腎臓の機能が悪化し、尿への排泄量(GFR)が低下すると、血清クレアチニン値が上昇します。

ただし、腎機能の働き以外でも変化することがあります。

(eGFR)

腎臓は体内の老廃物を尿へ排泄することで、体内をきれいで適切な状態に保っています。

腎臓の働きを示す指標に糸球体濾過量(Glomerular Filtration Rate: GFR)があります。

GFRは腎臓の糸球体という場所で1分間に何mLの血液を濾し出して(濾過)尿を作る能力を表しています。

日常診療では血液中のクレアチニン濃度と年齢、性別からGFRを推算しています(eGFR)。

腎超音波検査

腎機能や尿所見に異常がある場合、腎臓の形や大きさの様子を知るために超音波検査を行います。針を刺したり放射線を当てたりという

身体に対する侵襲はなく痛みはともなわず、だいたい15分から20分程度で終わります。腎臓の大きさは、長径が10~12cm程度ですが、

徐々に腎機能が低下した慢性腎不全では、腎臓が萎縮して小さくなるとともに、腎臓の皮質と呼ばれる部分が白っぽくなりますので、

急性腎不全との鑑別に役立ちます。